農歷三月,是春的最后一月,即稱作暮春、季春。而按照時節變化,三月又稱為桐月、蠶月、桃月。稱桐月、蠶月、桃月,其實顯而易見,大抵跟該時節里的桐樹花開、桃花紛飛大有關系。此外,《爾雅》中還將晚春的三月稱為“寎”(bing)月。對此,清代學者郝懿行如此解讀,“寎,本或作窉…….然則窉者,丙也,三月陽氣盛,物皆炳然也。”所以,我們由此可知曉,三月是陽氣上升,萬物爭春,草長鶯飛的時節,亦是疾病多發的季節。

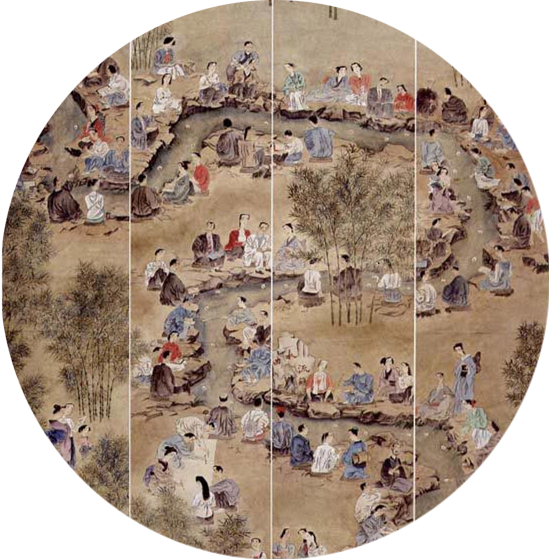

陽氣旺盛的三月,人們總會盛著大好春光,約三五好友,一同外出踏春、賞花、曲水流觴。于是,王羲之留下了“永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭,修褉事也……..引以為流觴曲水,列坐其次,雖無絲竹管弦之樂,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。”的千古美文。文中提及的暮春之初,正是指的農歷三月,而修褉之事則是我國傳統的春褉,即三月初三上巳節的習俗。

上巳節,不如清明那般熱鬧,但不少地區仍保留著這個節日的傳統習俗和文化,一直在傳承。三月初三,作為春褉,同九月九的秋褉(重陽)共相呼應,兩者本是召魂喚魄的日子,但隨時間演化,逐步轉變為洗濯去垢,消除不詳的含義。《周禮》鄭玄注:“歲時祓除,如今三月上巳如水上之類”。記載了上巳節“祓除畔浴”的重要節俗,而漢劉歆《西京雜記》稱:“三月上巳,九月重陽,使女游戲,就此祓禊登高。”則佐證了暮春、暮秋的兩個修褉之日。

此外,上巳節也是一個紀念黃帝的節日,民間自古就有“二月二,龍抬頭;三月三,生軒轅”的說法。魏晉以后,上巳節改為三月三,后代沿襲,遂成漢族水邊飲宴、郊外游春的節日。

成都利豐物業有限公司 © 版權所有 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號:蜀ICP備14024379號-1 | 技術支持:明騰網絡

Copyright ? 014 成都利豐物業有限公司 All Rights Reserved.